こんにちは、ブログ管理人のハッチです。

年齢を重ねると、心や体の調子を整える「セルフケア」の大切さを実感するようになります。私にとって香りは、その一つの大事な方法。

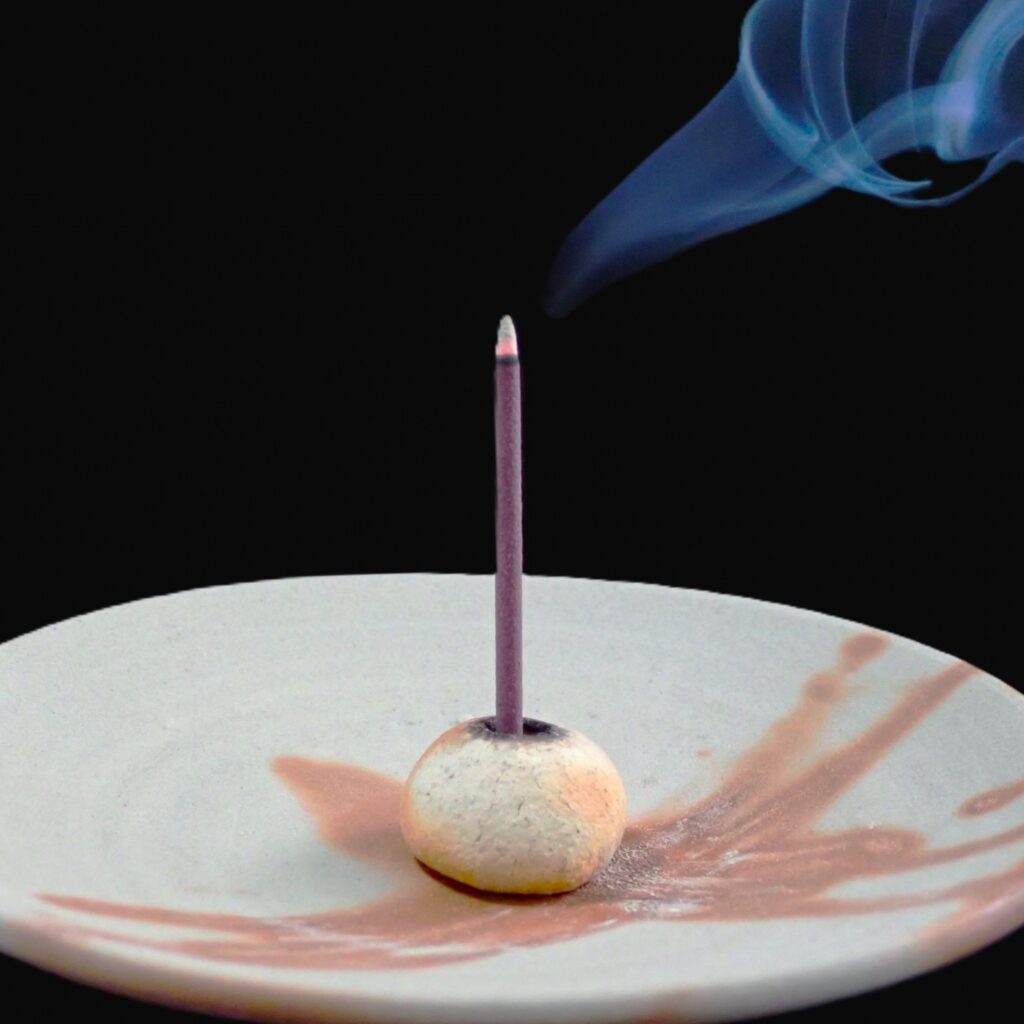

毎朝、亡き愛犬にお線香をあげるようになり、「お香とお線香って、そもそも何が違うんだろう?」と気になりました。普段の暮らしでは「お香=リラックス」、「お線香=仏壇」というイメージが強いですが、実際はもう少し奥深い違いがあるのです。

この記事では、お香とお線香の違いを整理しながら、50代のセルフケアとして香りをどう暮らしに活かせるかをご紹介します。

お香とお線香の違いとは?

結論から言えば、お線香は「お香の一種」です。

用途やイメージで区別されることが多いのですが、実は同じルーツを持っています。

- お線香

仏事や供養に用いられるもの。煙や香りを“食事”に見立て、故人へのお供えとして焚かれる。 - お香

香りを楽しんだり、気分を整えたりするために使われるもの。

つまり、「お香」という大きな枠の中に「お線香」が含まれると考えると、わかりやすいですね。

原料と特徴の違い

お香もお線香も、基本的な原料は似ています。

- 基材:タブの木の粉や白炭など

- 香料:白檀、沈香、桂皮、ハーブなど

お線香は長く燃えるように設計されており、やや煙が多め。一方で近年は煙の少ない「無煙タイプ」も増えています。

お香は、香りやデザイン性を重視していて、リラックス用にブレンドされたものや、インテリアに合うおしゃれな形状も豊富です。

アロマとの違い

「香りを楽しむもの」としてはアロマも身近ですが、お香とはアプローチが少し異なります。

- アロマ

精油を抽出して拡散させる。火を使わない方法も多い。 - お香

植物そのものを粉末にし、固めて燃やす。

アロマは空間をナチュラルに香らせたい人に、お香は「香りと煙の立ちのぼる様子を含めて楽しみたい人」に向いています。

お香の種類と楽しみ方

お香にはいくつかの種類があります。形や焚き方によって香りの広がり方や楽しみ方が変わるので、シーンに合わせて選ぶとより豊かに暮らしに取り入れられます。

スティック型

最も一般的で扱いやすいタイプ。燃焼中は香りが均一に広がり、安定した心地よさを楽しめます。

コーン型

燃える面積が広がるため、時間が経つほど香りや煙が強くなります。

渦巻型

燃焼時間が長いのが特徴。夏には蚊取り線香としても活用されます。

火を使うタイプ

香木、焼香、抹香など。古くから仏事や儀式でも用いられてきました。

火を使わないタイプ

匂香、塗香など。香りを身につけるように持ち歩けるのが魅力です

煙を出さないタイプ

練香・印香。煙が苦手な方でも安心して楽しめます。

香りの楽しみ方はとても自由。

日常の中で「小さなリセット」として取り入れてみてはいかがでしょうか。

- 就寝前に短時間だけ焚いてリラックス

- 来客前に焚いて空間を整える

- 読書や音楽の時間に“香りのスイッチ”を入れる

- 持ち歩きできる匂い袋で安心感を得る

目に見えない香りは、気分をやわらげたり切り替えたりしてくれる存在です。50代からのセルフケアとして、日常に無理なく取り入れやすいのが魅力です。

お香づくりの体験

実際にお香を自分で調合できる体験会も開かれています。

たとえば 「Juttoku.」のお香づくり体験会 では、原料ひとつひとつの香りを聞き分けながら、自分だけの調合でお香を作ることができます。

また、香源のお香体験講座でも調香や香りに親しむことができ、初心者でも気軽に参加できます。

まとめ|香りをセルフケアに取り入れてみませんか?

お線香とお香の違いを知ると、仏事だけでなく日常の中でも香りを楽しむヒントが見えてきます。

私にとって、愛犬にお線香をあげる時間は「亡き子と心をつなぐ大切な時間」であり、同時に「自分を落ち着かせる時間」でもあります。

50代は体調や生活リズムが変わる年代。そんな時こそ、香りをセルフケアの一つとして暮らしに取り入れることで、心をゆるめる時間が持てるかもしれません。

ぜひ、自分に合う香りを見つけてみてくださいね。